雷竞技官方平台致力于为广大体育与电子竞技爱好者提供全面、及时的赛事新闻与分析。雷竞技官网覆盖足球、篮球等主流体育赛事和精彩电子竞技比赛,确保每位用户都能在这里找到最具价值的竞技体验和资讯。

雷竞技官方平台致力于为广大体育与电子竞技爱好者提供全面、及时的赛事新闻与分析。雷竞技官网覆盖足球、篮球等主流体育赛事和精彩电子竞技比赛,确保每位用户都能在这里找到最具价值的竞技体验和资讯。

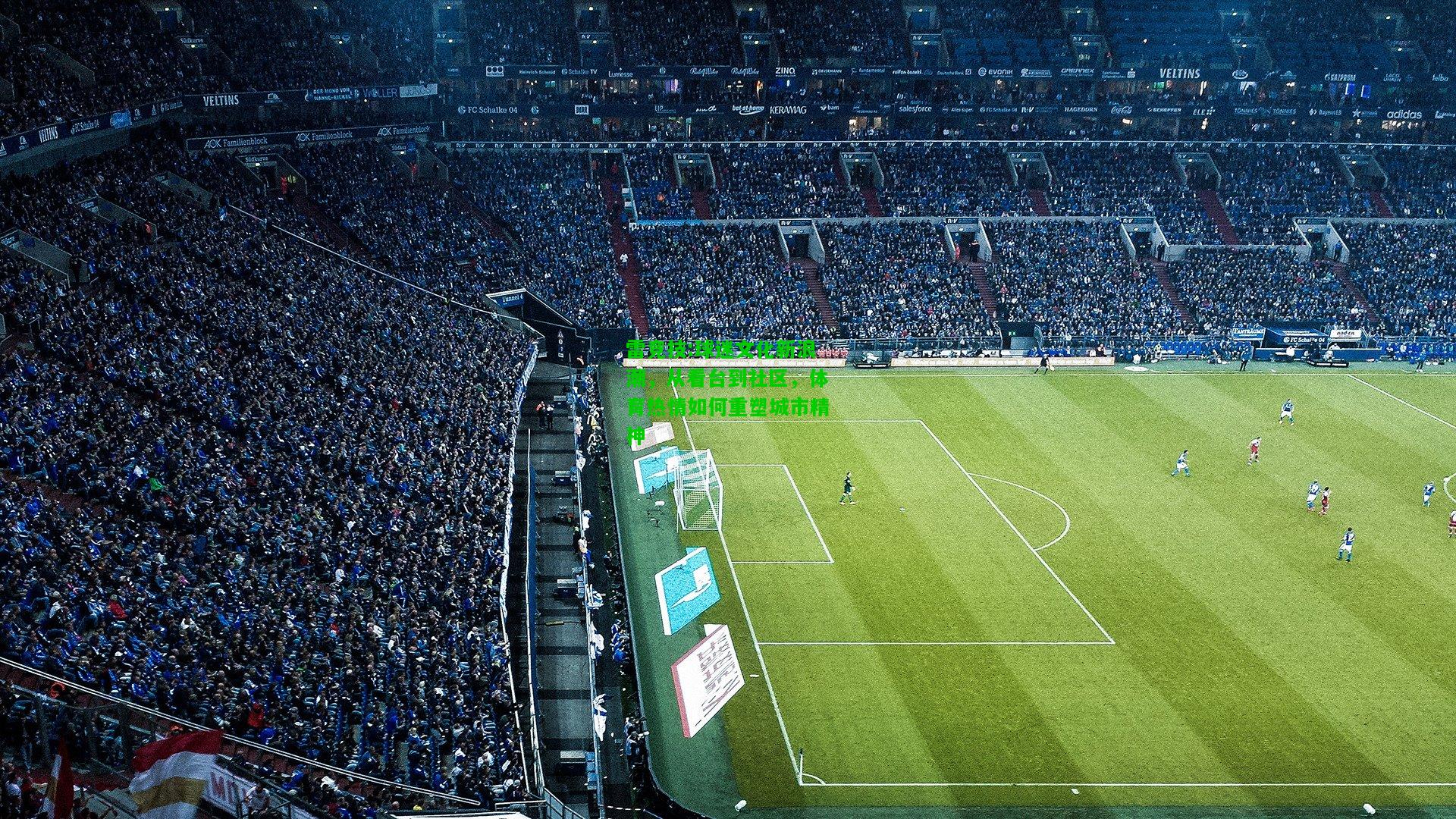

在刚刚结束的国内足球超级联赛中,一场普通的比赛却因看台上球迷的集体创意表演而登上热搜,数千名球迷身着统一服装,用手机灯光拼出巨幅城市地标图案,同时高唱改编自本地民谣的助威歌曲,这一幕不仅让现场球员动容,更引发了关于当代球迷文化如何超越赛场、影响城市精神的广泛讨论。

从旁观者到参与者:球迷身份的进化

过去十年间,中国球迷的角色发生了根本性转变,北京体育大学社会体育研究中心主任李岩教授指出:"早期的球迷文化更多是单向的宣泄,而现在的球迷正在成为赛事内容的生产者。"这种转变在多地得到印证:成都球迷自发组织的"红色刀锋"助威团,通过专业培训体系培养鼓手、旗手和编曲团队;青岛球迷则创立了方言解说直播间,用本土幽默重新定义比赛解读。

这种深度参与甚至改变了俱乐部的运营模式,某中超俱乐部市场总监透露,现在每场赛前都会与球迷代表开会,将他们的创意融入赛事呈现,"去年设计的'星空谢场'环节,就是由19岁大学生球迷提案的"。

文化符号的在地化再造

值得关注的是,当代球迷文化正成为地方文化复兴的特殊载体,在西安,秦汉瓦当纹样被融入助威横幅;泉州球迷将南音工尺谱改编为鼓点节奏;哈尔滨冰雪大世界的冰雕元素则出现在球迷冬季应援物中,这种创造性转化让传统文化获得了年轻的表达方式。

民俗学者王雪梅在研究中发现:"当00后球迷用AR技术复原古代战鼓阵法为球队助威时,他们实际上完成了一场文化传承的范式革命。"去年非遗保护机构与多家球迷协会合作的"非遗助威道具设计大赛",更直接推动了三十七项传统工艺的现代化应用。

社区凝聚的新纽带

超越赛场边界,球迷文化正在重构城市社群关系,深圳"湾区球迷联盟"每周组织社区足球教学,成员需完成20小时公益服务才能获得季票购买资格;武汉某社区以足球主题壁画创作化解老旧小区改造矛盾,参与者中球迷占比达73%。

社会学专家陈立将这些现象定义为"体育公共性"的觉醒:"当球迷为盲人观众开发触觉战术板,或组建社区应急支援队时,体育精神真正实现了社会化渗透。"某二线城市调研显示,加入规范球迷组织的年轻人,社区事务参与度比平均值高出40%。

商业生态的协同进化

这股浪潮也催生了新的商业模式,某运动品牌推出的城市限定系列,设计稿均来自当地球迷投票;餐饮老字号与球迷协会联名的"赛事补给包",将传统小吃转化为便携食品,带动销售额增长210%,更值得注意的是虚拟产品的崛起——某平台球迷设计的数字纪念徽章,最贵单品成交价达1.2万元。

但商业开发也面临挑战,资深体育营销人赵明强调:"必须保持球迷文化的主体性,某俱乐部强行将助威歌注册商标引发的抗议,就是典型的反面教材。"目前已有十二家俱乐部成立由球迷代表参与的商业开发监督委员会。

全球对话中的中国表达

随着中超联赛海外转播覆盖范围扩大,中国球迷文化开始产生国际影响,日本J联赛考察团专门研究中国球迷的TIFO(巨型横幅)制作体系;英国《442》杂志用专题报道了重庆球迷将川江号子融入助威的方式。

这种交流也带来反思,资深国际足球记者马德兴指出:"我们的球迷文化既不能简单复制欧洲 ultras 的狂热,也不必刻意追求日韩的整齐划一,成都球迷在英超客场用麻将术语解说比赛,这种文化自信的幽默才是真正的软实力。"

在数字化与在地化双重浪潮下,中国球迷文化正呈现前所未有的多样性,从看台上的视觉盛宴到社区里的互助网络,从商业创新到文化输出,这些身着相同球衣的人们正在证明:体育的魅力从来不止于胜负,更在于它唤醒的城市灵魂与人文温度,当越来越多人在球迷身份中找到归属感与创造力,或许我们正在见证一种新型社会共同体的诞生。

本文仅代表作者观点,不代表雷竞技立场。

本文系作者授权雷竞技发表,未经许可,不得转载。